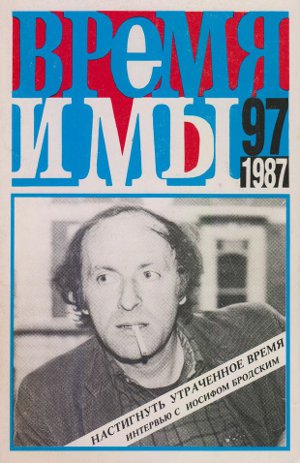

Время и мы. № 97 (1987)

Место издания

Тель-Авив

Издательство

Время и мы

Год издания

Физическая характеристика

131 с.

Периодическое издание

Дата поступления книги в библиотеку

2011-07-18

Электронное издание подготовлено

Файл публикации загружен

12 раз (счётчик работает с 20.01.2025)

Обращений к этой странице

5220

Электронная книга в текстовом pdf файле. PDF : 2.46 Mb

Дополнительное описание издания:

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА- Симона де БОВУАР. Мандарины

- Илья СЕРМАН. Поэт безвременья Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Цепляние за жизнь

- Владимир ШЛЯПЕНТОХ. Александр II и Михаил Горбачев Иосиф ЛИЩИНСКИЙ. Государство Израиль против Ивана Демянюка

- Правда и ложь в литературе. Существует ли Центральная Европа?

- Иосиф БРОДСКИЙ. Настигнуть утраченное время. Из цикла «Беседы в изгнании» профессора Джона Глэда

- София ДУБНОВА-ЭРЛИХ. Революция

- Давайте начнем диалог. Письмо Виктора Перельмана главному редактору газеты «Московские новости» Егору Яковлеву

- Право на инакомыслие. Вокруг одного письма

- Александр ЩЕДРИНСКИЙ. «Божественная комедия» Эрнста Неизвестного

РЕВОЛЮЦИЯ

Новый год мы встречали в состоянии напряженного ожидания перемен. В их неизбежности никто не сомневался, но никто не предвидел, что они примут масштаб переворота — этого не предвидели и те, кто отдавал все силы подготовке революции.То, что произошло в конце февраля 1917 года, было сплошной импровизацией, цепью непредвиденных движений народной воли. В ту пору никому не приходило в голову, что под давлением этой воли может сразу рухнуть, как карточный домик, казавшееся таким прочным неуклюжее, громоздкое здание самодержавия.

Как это все началось? В серое, морозное утро к центру столицы стали стекаться огромные толпы людей. Шли люди с Выборгской стороны, с Васильевского острова, из-за Нарвской заставы — рабочие в поддевках, женщины в платьях, интеллигенты в барашковых шапках. Надписи на плакатах были простые: они требовали хлеба, мира, иные — свержения самодержавия...

Правительство попыталось прибегнуть к испытанному способу — была вызвана полиция и казаки, плакаты на заборах грозили расстрелами. Кое-где началась стрельба в толпу, и были жертвы, но людской поток неудержимо рос. Наконец, для усмирения бунта был вызван Павловский полк, но павловцы отказались стрелять в народ. Это превратило бунт в революцию.

Начался стремительный, ошеломляющий бег событий: возникновение Совета рабочих депутатов, ставшего властью, фактическое, а потом и формальное низложение самодержавия. Шла политическая импровизация, в которой новое причудливо переплеталось со старым. Правду говоря, никто толком не знал, как надо жить в дни революции, но мы жадно дышали воздухом перемен. Петербургская сторона, где в ту пору жила наша семья, находилась в отдалении от центра событий.

Центром сразу стал Таврический дворец, где обосновался Совет рабочих и солдатских депутатов. Генрих стал членом Исполкома Совета и проводил в Таврическом дни и ночи. В течение дня он несколько раз звонил по телефону, сообщая краткие сведения о политических событиях. Людям, не связанным непосредственно с этими событиями, приходилось жить слухами. В столице в течение ряда недель царил хаос: не курсировали трамваи, не выходили газеты. Наша квартира стала для соседей информационным пунктом. То и дело хлопала никогда не закрывавшаяся дверь, просовывались головы: «Ну что же там решили, в Совете?»

Этот вопрос часто слышался и на улицах, где постоянно собирались кучки людей. Люди читали расклеенные на заборах извещения Совета и постановления Временного правительства. Мимо проносились моторизованные платформы с вооруженными солдатами и матросами. Нередко раздавались выстрелы — шла расправа с чинами полиции. Те иногда отстреливались по-снайперски, засев за трубами на крышах. Стрельба, ставшая привычной, не нарушала густого уличного движения. Людям не сиделось дома, они чувствовали, что улица теперь принадлежит им.

Политика владела умами, и все больше укреплялось убеждение, что судьба страны решается в Совете. Сосед, старый холостяк, причислявший себя к «сочувствующим», осторожно стучался ко мне и смущенно признавался: «Знаете, я что-то стал немного побаиваться этого Совета — успокойте меня». Таких голосов было немного, но они становились слышнее день ото дня.

Меня неудержимо тянуло в Таврический дворец, где дышалось воздухом новой действительности, но жителям нашего отдаленного района нелегко было туда добраться. Трамваи не ходили, улицы были завалены сугробами. Но все же время от времени я отправлялась в далекий путь и всякий раз, войдя в переполненный, пропахший махоркой зал, ощущала повышение душевной температуры. В зале стоял густой, слитный гул. На трибуне обычно надрывался Чхеидзе. Но его мало кто слушал. Люди приходили не слушать речи, а утверждаться в своем праве управлять страной и чувствовать, что Россия — это они.

Запомнилось мне собрание в Таврическом дворце, на котором выступал с речью Горький. Его долго уговаривали выступить: кому же, как не автору «Буревестника» пропеть теперь гимн «грянувшей буре»? Горький долго отказывался, ссылаясь на физическую слабость, но в конце концов согласился. Когда на трибуне появилась высокая фигура, знакомая по портретам многим тысячам людей, обрушилась лавина аплодисментов; писатель слегка ссутулился под их тяжестью: они были не только приветствием, но и требованием. Люди, сгрудившиеся вокруг трибуны, ждали только слов о грянувшей буре, а Горькому хотелось говорить о другом. Натужным, глуховатым голосом он заговорил о том, что революция отдала в руки народа бесценный дар — произведения искусства, здания и памятники, созданные вдохновенными творцами, и народ должен сохранять их от разрушения и нетронутыми передать детям и внукам.

Слова падали в тишину, как камни, мне казалось — не вызывая отзвука. На некоторых лицах читалось недоумение. Когда Горький умолк, в разных концах раздались вежливые, нерешительные аплодисменты.