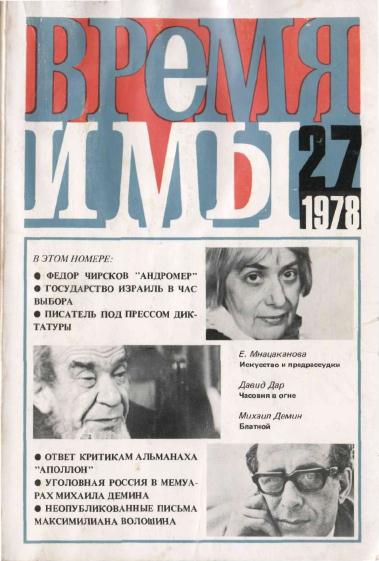

Время и мы. № 27 (1978)

Место издания

Тель-Авив

Издательство

Время и мы

Год издания

Физическая характеристика

115 с.

Периодическое издание

Дата поступления книги в библиотеку

2010-12-20

Электронное издание подготовлено

Файл публикации загружен

19 раз (счётчик работает с 20.01.2025)

Обращений к этой странице

7456

Электронная книга в текстовом pdf файле. PDF : 1.83 Mb

Дополнительное описание издания:

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА- Федор ЧИРСКОВ. Андромер

- Соломон ШУЛЬМАН. Тупиковая ситуация. Башня смерти

- Давид ДАР. Последняя любовь. Часовня в огне

- Леонид ИОФФЕ. Третий город

- Роальд МАНДЕЛЬШТАМ. Зоревые каравеллы

- Нафтали ПРАТ. Час выбора

- Дора ШТУРМАН. Минаевщина

- Елизавета МНАЦАКАНОВА. Искусство и предрассудки

- . Блатной

- Письма Максимилиана Волошина

- Московский авангард

ФРАГМЕНТ ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ М. ДЕМИНА

Блатных профессий, в принципе, множество — им несть числа. Но если попробовать все же классифицировать их, — не трудно выделить из общей массы три, самых основных вида кражи: карманную, квартирную и железнодорожную. В этот классический перечень входит также взлом сейфов и касс.Начал я с карманной кражи. И потому она стоит в моем списке первой.

Потом я переметнулся к "слесарям" — к тем, кто промышляет квартирными кражами. Но, поразмыслив, я понял, что и эта профессия не для меня.

Если работа карманников связана со скандалами и публичным срамом, то "слесарное" ремесло — слишком уж часто пахнет кровью.

Исполненный сомнений и маяты, я однажды снова встретился с Гундосым.

Он явился загорелый, обветренный, пропыленный — только что с поезда. По обыкновению, суетясь и мелко хихикая, сообщил, что приехал из Ташкента, что собирается теперь махнуть на Кавказ...

— Начинается курортный сезон, — пояснил он, — для майданников — самая золотая пора! Самая урожайная!

— Слушай, Чума, едем со мной, а? Посмотришь, как майданники живут. Я давно хотел тебе предложить. Ну что ты на своем базаре видишь? Толкучка, грязь, суета... Скука! А у нас житуха веселая. Все время на колесах, в дороге. Завтракаем в Ташкенте, ужинаем в Баку.

Эта дорожная поездная жизнь показалась мне заманчивой, она пахла романтикой и новизной...

И я согласился на предложение Гундосого, согласился тотчас же, почти не раздумывая!

Мы ударили по рукам и договорились о точной дате отъезда.

Гундосый подозвал официанта — заказал еще пива, и по сто пятьдесят граммов водки.

Весь этот день и вечер мы провели вместе, шатались по городу и пили еще. Потом, уже в сумерках, накануне ночи, отправились на Богатьяновскую — к генеральше.

В каждом крупном городе страны имеется блатной район — свое "дно", свое прибежище порока.

В Тбилиси, например, это Авлабар; в Одессе — Пересыпь и Молдаванка; в Киеве — Подол; в Москве — Сокольники и Марьина Роща... Средоточием ростовского преступного мира является с незапамятных времен нахичеванское предместье, а также Богатьяновская улица.

Улица эта знаменитая! Издавна и прочно угнездились тут проститутки, мошенники, спекулянты. Тут находится подпольная биржа, черный рынок. И мало ли еще что находится на этой экзотической улице! Она исполнена своеобразного колорита и овеяна легендами. О ней сложено немало забавных частушек и песен. "На Богатьяновской открылася пивная, — сообщается в одной из таких песен, — где собиралася компания блатная. Где были девочки Маруся, Рита, Рая. И с ними Костя, Костя-шмаравоз". (Шмара — по блатному — своя баба.)

Блатные компании собираются здесь во множестве. Для этой цели существует, помимо пивных, немало укромных мест: всякого рода ночлежки, потайные притоны и ямы.

"Ямами" называются дома, где орудуют скупщики краденого — "барыги". Есть у этих скупщиков и другое, библейское прозвище — "Каины". Мне оно кажется гораздо более поэтичным и точным.

"Яма", в которую мы забрели, принадлежала величественной даме — генеральской вдове. Вдова владела собственным домиком: небольшим, четырехкомнатным особняком, доставшимся ей по наследству от мужа, крупного армейского снабженца, скончавшегося во время Отечественной войны.

Расположен был особнячок удобно, в глубине двора, среди зарослей сирени. Двор окружал высокий забор, помимо главного входа здесь имелись еще и боковые калитки, выводящие в соседние переулки. Через одну из таких калиток мы и проникли в сад.

Дебелая рыхлая дама, в кружевной пелерине, в свистящем шелковом платье, приняла нас радушно и угостила превосходной домашней наливочкой.

— Ежели не спешите, — сказала с улыбкой вдова, — оставайтесь ужинать. Будут блины со сметаной и хорошие девушки...

После ужина я выбрался во двор. Зажег папиросу. Медленно обошел вокруг дома. И остановился, прислонясь к стене, бездумно прислушиваясь к шорохам ночи.

Я стоял под окошком, раскрытым и завешенным шторами. Зеленоватый мутный свет проникал сквозь ткань и мягко расплескивался по траве и кустам.

Внезапно сирень посветлела, сделалась ярче, подробно и выпукло проступили из полумрака густые, зернистые гроздья. Я поднял голову и увидел в окне мужскую незнакомую фигуру.

Отодвинув штору, кто-то разглядывал меня; разглядывал пристально, настороженно...

Был он немолод и лысоват, в железных очках, с запавшими щеками, с неряшливой и жидкой бородкой. Поскребывая ее ногтями, он погодя спросил стесненным, сдавленным шепотком:

— Вы кто? Вы из этих... Из уркаганов... да?

— Из этих, — сказал я.

Вопрос показался мне странным. Да и тон, каким он был задан,— тоже. Он никак не вязался с обстановкой, с характером всей этой "ямы".

Хотя, с другой стороны, — подумал я тут же, — стиль здесь особый, замысловатый... Возможно, это кто-нибудь из друзей генеральши, такой же, как и она, "начитанный" жулик!?

И я, в свою очередь, спросил, придвинувшись к окну:

— А вы — кто?

— Это не важно, — проговорил он быстро, — не имеет значения.И потом, усевшись боком на подоконник:

— Закурить есть? Будьте так добры...

— Найдется, — ответил я. И протянул ему пачку "Беломора".

Он торопливо вытряхнул из пачки папиросу. И долго прикуривал, ломая спички зыбкими, вздрагивающими пальцами. Наконец, задымил, затянулся жадно. И сказал, остро вглядываясь в заросли сада, в сырую шевелящуюся тьму:

— Не спится. Да и как уснешь? Все время кто-то ходит, дышит, шуршит... Вот сейчас, слышите?

Остроугольное, исполосованное продольными морщинами лицо его кривилось и подергивалось, глаза были расширены; там, в глубине их, не было видно никакого движения мысли — только страх, один только страх, тоскливое и болезненное смятение.

— Слышите, слышите! Вон там, слева, у калитки... Вам не кажется?

— Нет, — сказал я, — не кажется. Да кого вы, собственно говоря, так боитесь?

— Их, — ответил он.

— Кого "их"?

— А вы будто не понимаете? — прищурился он, поправляя очки.

— Чепуха, — отозвался я, — здесь место надежное. Все сделано с умом и со вкусом.

— Ну, по поводу вкуса можно было бы поспорить, — пробормотал он. — Да это, в общем, не существенно. А вот насчет ума, что ж... Ума у них тоже хватает, можете мне поверить! Там, в органах, не дураки работают. Нет, не дураки. Я знал многих дельных чекистов. Да и самого Феликса Эдмундовича встречал когда-то.

От этих его слов мне стало как-то не по себе. И я сказал, испытывая растерянность и глухое, смутное раздражение:

— Давайте, в конце концов, объяснимся... Что-то мне непонятно. Кто вы такой, черт возьми?

— Не знаю, — вздохнул он, теребя бородку. — Это мне и самому непонятно.

— Вы что, — спросил я тогда, — меня, что ли, боитесь?

— Вас? — он протер очки, наморщился, опустил брови. — Нет... А впрочем... Я всех сейчас боюсь. И себя самого — тоже!

Он рывком загасил окурок. Обвел взглядом помраченный сад. И с треском захлопнул окошко.

Так, случайно, встретился я с опальным коммунистом, бежавшим от бериевских репрессий и скрывающимся в уголовном подполье Ростова.

Генеральша кое-что рассказала о нем. Человек этот (старый партиец, приятель ее покойного мужа) работал в Донбассе, в угольном тресте и занимал там немалую должность, был "замполитом" — заместителем управляющего трестом по политчасти. Должность свою он исполнял старательно... Однако это не уберегло его. Узнав, что на него заведено "дело" и что ему, возможно, грозит арест, он не стал, как другие, дожидаться прихода чекистов. Не захотел испытывать судьбу. Он бросил дом, семью, работу — бросил все! — и исчез, спасаясь бегством. На что он рассчитывал? Трудно сказать. Активного политического подполья в советской стране не существует — он это знал. Надежных друзей у него не было, сбережений тоже. А воровать он не мог и не хотел. И в результате, поскитавшись по Северному Кавказу, проев последние деньги и обносившись вконец, он очутился на ростовской товарной станции. Там его и подобрали блатные — изможденного, больного, умирающего с голоду. Некоторое время он отлеживался в одном из нахичеванских притонов, а затем перебрался сюда.

С тех пор он здесь и живет, — сказала генеральша, — и прячется, всего боится, вечно сидит взаперти. Странный человек! Иногда мне кажется, что он сходит с ума.

ФРАГМЕНТ ИЗ ПИСЬМА МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

Мне хочется все же рассказать Вам кое-что о Савинкове (Эренбург с ним очень дружен). Савинков относился к Корнилову с большим уважением и любовью, но считает его человеком политически неумным, которым воспользовались, как силой, скрытые контрреволюционные течения. Сперва они друг друга долго осматривали и пытали. Когда еще Савинков был комиссаром, а Корнилов командующим 7-ой армией, Корнилов сказал ему однажды неожиданно: "Борис Викторович, а что если я Вас повешу". — "Я постараюсь Вас предупредить, Лавр Георгиевич". На следующий день Корнилов сказал ему: "Знаете, Борис Викторович, я со вчерашнего дня начал уважать Вас". Потом между ними возникла настоящая дружба. Но Савинков, человек, обладающий высшей степенью холодного мужества, говорит, что ему иногда в присутствии Корнилова бывает жутко. И ставши во главе министерства, он имел всегда около Корнилова человека, который должен был его убить в случае измены.Керенский Савинкова боялся, но цеплялся за него. После того как С/авинков/ и К/орнилов/ вырвали у Керенского согласие на восстановление смертной казни, и проект закона был на следующий день составлен Сав/инковым/, Керенский стал прятаться от него, как ребенок. Наконец, через неделю Сав/инков/ поймал его в пустой комнате, запер двери на ключ и сказал: "Александр Федорович, если бы на Вашем месте был другой, я бы его застрелил, но Вас я умоляю подписать этот закон" и не отпустил его, пока закон не был подписан. Отставку он получил от Кер/енского/ по телефону в таких выражениях: "Б/орис/ В/икторович/, я назначил военным министром Верховского, что Вы об этом думаете?" — "Что даже при старом режиме отставка министра не совершалась подобным образом..." и повесил трубку. На следующий день они встретились, и Б/орис/ В/икторович/ сказал Кер/енскому/: А/лександр/ Ф/едорович/, я Вас раньше любил и уважал, а теперь не люблю и не уважаю". Кер/енский/ в ответ закрыл лицо руками и расплакался. Керенский производит впечатление человека сошедшего с ума. Свои силы он поддерживает только морфием, который принимает в громадном количестве. Для него подписать смертный приговор является актом, действительно, немыслимым. Он глубоко искренен, но у него слишком много того, что Савинков называет с пренебрежением "очередным и неотложным празднословием".

Благодаря морфию, безумию и власти у него начинаются Павловские замашки вроде разных прозвищ, которые он дает окружающим. Так он вдруг вздумал почему-то звать Сав/инкова/ "Тимошей", так что тот должен был оборвать его. А другого старого террориста, так же мало располагающего к шуткам и фамильярности — Моисеенко — назвал "Белокрысенко".

Вместе с тем трагизм его положения в том, что он не может уйти, и никто не отпустит его. При Эренбурге он кричал в Корниловские дни по телефону: "Убери от меня этих юнкеров (стоявших на часах), чего они на меня так смотрят? Я их боюсь..."