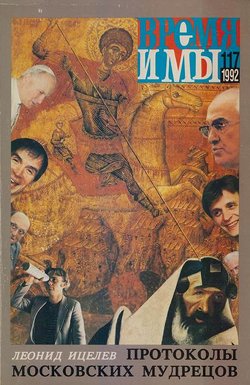

Время и мы. № 117 (1992)

Место издания

Тель-Авив

Издательство

Время и мы

Год издания

Физическая характеристика

155 с.

Периодическое издание

Дата поступления книги в библиотеку

2011-03-04

Электронное издание подготовлено

Файл публикации загружен

7 раз (счётчик работает с 20.01.2025)

Обращений к этой странице

7674

Электронная книга в текстовом pdf файле. PDF : 2.12 Mb

Дополнительное описание издания:

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА- Леонид ИЦЕЛЕВ. Протоколы московских мудрецов

- Александр МЕЖИРОВ. То, чему названья нет

- Эраст ГЛИНЕР. Хватит

- Юрий АЙХЕНВАЛЬД, Александр АХИЕЗЕР. «Россия: критика исторического опыта»

- Алла ГОРЧЕВА. Еще одна страница

- Ефим МАНЕВИЧ. Помоги брату своему

- Лев НАВРОЗОВ. Гитлер в Германии и вне ее

- Илья БЕРНШТЕЙН. Стоит в поле черепок

- Критика о романе Виктора Перельмана. «Грехопадение Цезаря»

- Ключ к выживанию. Интервью Юрия Дружникова с лауреатом Нобелевской премии Милтоном Фридманом

- Вениамин СМЕХОВ. Жила-была Таганка

- Бенно Вайсер ВАРОН. Fin de Siecle Vienna

- Лиля ПАНН. Железом, обмокнутым в сурьму

О ЛАГЕРНОЙ ПЕЧАТИ ПИШЕТ АЛЛА ГОРЧЕВА (ФРАГМЕНТ)

…лагерная печать, у меня впервые возник к этой теме интерес. Двадцать лет занимаясь теорией журналистики, я и понятия не имела об этой печати. Мне стало неинтересно все — я мечтала увидеть лагерные газеты. Оставим в стороне тернистый путь получения разрешений, анкет и подписок о неразглашении. В моих руках драгоценное свидетельство эпохи, надежно укрытое ото всех, спрятанное в самые что ни на есть спецхраны, — газета «Перековка», родоначальница советской лагерной периодики, родившаяся в 1931 г. на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Идея-фикс первого в мире государства рабочих и крестьян состояла в том, чтобы перековать в коллективной мясорубке принудительным трудом «сырые массы заключенных» и двинуть их на строительство новой жизни. «Перековка» — первая газета, которая наряду с политическим и культурно-идеологическим воспитанием, идейно взнуздывала, насиловала заключенных, выжимая из полуголодной, раздетой и разутой многотысячной массы промфинплан.Интересна и во многом непонятна судьба первого ее редактора. Сбежав из Канской тюрьмы (Енисейская губерния) в 1911 г., Сергей Алымов до 1917 г. работал в Австралии, в Союзе русских эмигрантов. Что он там делал? Возвратившись через Китай (а злые языки говорят, что там он содержал публичные дома) на родину, он прямиком угодил на Соловки, где собрал команду и стал выпускать совершенно новую для всего мира газету. Он опоэтизировал принудительный труд, обожал свое детище, его называли «великим певцом великой стройки». Сталину его стихи, видимо, очень нравились, потому что после смерти Алымова в 1948 г. личным распоряжением вождя его вдове и детям была установлена пенсия.

Архив С. Алымова содержит огромное количество стихов — его собственных и поэтов-заключенных. Поэмы, рассказы, письма, пьесы — все это любовно собиралось Алымовым. Отдельная единица хранения — альбом чуть больше ладошки с песнями заключенных. Старательно украшенный различными рисунками и виньетками автором Николаем Ворониным, он был затрепан. Видно, часто читали его зэки, не исключая и Алымова. Мне кажется, атмосфера едва ли не реформаторства владела мыслями редактора. В этой школе «переработки» тысяч нарушителей он хотел занять свое место.

Как в руках часового винтовка/ Неизменно тверда и чиста,/ Так же твердо и ты, «Перековка»,/ Никогда не сходила с поста! — писал он в своей газете.

Примечательна «Перековка» не только тем, что знаменовала тип лагерной прессы. Она преуспела в воспитании людей. Она внушала заключенным, оторванным от всякой информации, что они живут в прекрасных условиях (рассказы об ужасах капиталистических тюрем появлялись почти в каждом номере), работают в самой свободной стране мира, что они строят не просто канал, а бессмертное творение рук человеческих. Газета поощряла и организовывала демонстрацию чувств к каналу. Руководители ОГПУ, «славные чекисты» С. Фирин, М. Берман, Я. Рапопорт, печатаясь почти ежедневно, называли канал не иначе, как «любимый». С. Алымов, вероятно, разделял эти чувства. В красивой рамочке выделено выступление начальника ГУЛАГа М.Бермана, который сказал в апреле 1934 г.: «Надо сказать прямо и твердо, что это строительство без горения, без энтузиазма, без того, чтобы отдать всего себя, — нельзя построить, притом в такой короткий срок. Тут надо зажечься для того, чтобы преодолеть огромнейший обьем работ в двухгодичный срок. Мы с вами обязаны построить канал к весне 1936, какие бы трудности перед нами не были!» И тут же Алымов разразился статьей о том, что наш «любимый» канал в 2 раза длиннее Суэцкого, но тот капиталисты, не умеющие строить, воздвигали 3 тысячи лет, а мы свой возведем за год!

Не было бы ничего удивительного, если бы эти исполненные страстного горения строки появились в любой из советских газет времен пятилетки — «Правде», или например, «Гудке», примечательно, что они были обращены к рабам, вооруженным тачкой и лопатой, падающим с ног от непосильного труда. И все они должны были «зажечься» для того, чтобы «преодолеть огромнейший объем работ». Такие герои, пишет «Перековка», встречались на каждом шагу, газета пестрит примерами героизма, самоотверженности... Нет, пожалуй, даже эти понятия слабы для выражения того, что делается в душах людей. Заключенный поэт Гарник Шагинян восклицает на страницах газеты: Куб за кубом землю вынимая/ Строим мы республику свою./ Тачка! Тачка! Ты ведь понимаешь?/ Тачка! Пой, как я тебе пою!