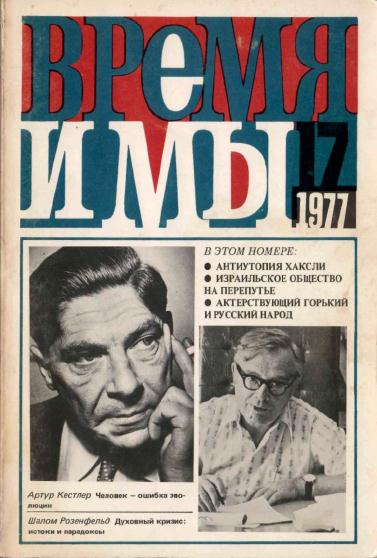

Время и мы. № 17

(1977)

Место издания Тель-Авив

Издательство Время и мы

Год издания 1977

Физическая характеристика 115 с.

Тематика Время и мы (журнал, комплект номеров)

Дата поступления 2010-12-06

Электронное издание Давид Титиевский

Издательство Время и мы

Год издания 1977

Физическая характеристика 115 с.

Тематика Время и мы (журнал, комплект номеров)

Дата поступления 2010-12-06

Электронное издание Давид Титиевский

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА- Олдос Хаксли. "Счастливый новый мир"

- Авраам Б. Иошуа. "Затяжной хамсин, жена и дочь"

- Владимир Филандров. "Искусственное сердце"

- Иосиф Бродский. "Для этих нот не существует клавиш"

- Сонеты Шекспира в переводе Анатолия Либермана. "Как часто в виршах старого поэта..."

- "Духовный кризис- истоки и парадоксы". Интервью с ШаломомРозенфельдом

- Артур Кестлер. "Человек — ошибка эволюции"

- Владимир Марамзин. "Актерствующий Горький и русский народ"

- Михаэль Стефанек. "Прага, 21 августа"

ФРАГМЕНТ ИЗ КРИТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ ВЛАДИМИРА МАРАМЗИНА

Время проникает в человека серьезней, чем ему хотелось бы показать. Когда-то меня поразили несоответствием гитлеровские усики на фото великого Томаса Манна. Большие командирские усы Максима Горького никого не удивляли: уже по усам было ясно, что это Буденный нашей литературы. Удивляло другое: как и почему в сознании интеллигентных людей он стоял одно время в ряду великих. Покойный Михаил Леонидович Слонимский искренне не мог понять, отчего это мы, молодые (по сравнению с ним), не почитаем горьковскую прозу. Но Слонимский, очень хороший и умный человек, имел, как и другие Серапионовы братья, свои отношения с Горьким, защитником и меценатом Серапионов, умевшим оборачиваться к ним приятной, легкой на слезу стороной своей непомерной и страшноватой личности. Уже трудней объяснить Марину Цветаеву, которая протестовала против Нобелевской премии Бунину, считая, что Горький достойней (вряд ли цветаевская публикация в "Вопросах литературы" поддельная, это было бы слишком хорошо, наши передергивания обычно так далеко не заходят).Человеческое лицо Горького (как и Шолохова, к слову сказать) совершенно ясно. Еще в школе я прочел его статью "С кем вы, мастера культуры?" — другие пояснений мне не потребовалось. Нет нужды говорить и о насквозь фальшивом романе "Мать", и о выдуманном новом методе литературы, каком-то особом реализме, социалистическом. Даже нам, мальчишкам, было понятно безо всяких сложностей, что новая русская литература может быть написана как угодно прогрессивно: лесенкой, столбиком, стопочкой,— но по духу не может никак быть "принципиально иной", чем уже совершившаяся на русском языке великая литература 19 века. Тем не менее, нужно честно сказать, что Горького мы все же читали и кое-что запомнили. "Двадцать шесть и одна", "Страсти-Мордасти", "Трое", "Дело Артамоновых" я не забыл, хоть и читал четверть века назад. Это говорит, что талант был. Но был ли великий писатель"? Нет, великого писателя из Горького не образовалось. В примечаниях к "Ленину в Цюрихе" Солженицын вскользь говорит о качестве псевдонима Луначарского как показателе литературного уровня. Горький, конечно, не Луначарский, но вся лингвистика этого ряда псевдонимов — Горький, Бедный, Голодный, Скиталец ( а сверху отвечают в масть усиленные псевдонимы вождей: Ленин, Сталин, Киров, Каменев, Троцкий) — запрещает великого писателя.

А ведь было же время, когда Горький казался великим даже Андрею Платонову, который не мог ни за что поблагодарить Горького, отказавшего ему в поддержке. В одной из статей Платонов даже сравнивает его с Пушкиным, хотя и осторожно ("Горький — не Пушкин и не равноценен ему"), однако почитая Горького первым значительным наследником пушкинских идей? Много лет занимаясь Платоновым, я хотел бы идти именно от этой статьи в разговоре о Горьком. Платонов интересен здесь еще и тем, что бытовой материал у них с Горьким часто совпадает, чего не скажешь об итоге. Я очень люблю и высоко ставлю Платонова, однако нельзя забывать, что это сложная фигура. Статьи его 30-х годов, написанные, конечно, во многом из нужды (проза уже давно не печаталась), тем не менее, писаны частью от души, и в них Платонов саморазоблачается. Такие цельные люди не умеют по-настоящему приспособиться, они вращивают в свое сознание временные истины, и те прорастают. Статьи Платонова дают страшную картину эпохи. Высокая мудрость соседствует в них с умозаключениями, от которых становится жутко. "... он писал на языке данной утопии", — говорит И. Бродский о Платонове в предисловии к его повести "Котлован". Если в прозе это отдается героям — или слитному произносителю, гибриду автор-герой, излюбленный прием Платонова, позволяющей ему приближаться к достаточно глубоким сущностям, то в статьях, от имени автора,"язык утопии" оборачивается в большинстве случаев защитой "утопии". Не будем поэтому приводить эти примеры, а также обойдем социалистические благоглупости, с явной натугой вставленные для прохождения статьи (тоже дело малопочтенное, но хотя бы объяснимое). Обратимся к более глубокому слою.

Платонов замечательно понимает и формулирует главное в пушкинском начале: "В Пушкине народ получил свое собственное воодушевление и узнал истинную цену жизни, заключенную не только в идеальных вещах, но и в обыкновенных, не только в будущем, но и в настоящем". По мысли Платонова, более поздняя литература теряет пушкинское начало. В Горьком же, несмотря на его ошибки (и тогда, как теперь, по советскому шаблону можно и даже полагается говорить о некоторых ошибках Горького*), частично возродился Пушкин: "Народный, простой и чистый человек по натуре и происхождению, с прирожденным "пушкинским" отношением к жизни..." Запомним это — чтоб проверить затем по текстам самого Горького. Правда, ошибки его Платонов тут же облагораживает: "... Горький с "набожностью", рожденной именно из этической чистоты его природы, преклонился перед всей культурой и разумом человечества, не всегда отделяя из культуры и разума то, что хитроумно содержится в них ради подавления людей, а не ради развития прекрасной жизни. Утверждение любопытное, имеющее основания в отношении Горького (преклонение перед книжной культурностью) и позволяющее надеяться, что хоть здесь Платонов имеет в виду советскую идеологию. Во всяком случае, это тоже стоит запомнить.

Итак, прежде всего — верно ли, что в Горьком действительно было "прирожденно народное, пушкинское сознание жизни"? У меня такого ощущения не было никогда, теперь я проверил и убедился, положив перед собой текст. Казалось бы, сцены народной жизни, сгущенные и собранные в рассказах, в трилогии "Детство — В людях — Мои университеты" (даже если отбросить романтические завывания в прозе и любовно написанные купеческие повести), уже достаточны для такого утверждения — но нет. Почти любая сцена, характер, подслушанный разговор всегда служат Горькому только для эгоистического самоутверждения. Все это повод произнести свой суд, обнаружить нравственное превосходство над средой, учительство. В запомнившемся рассказе "Страсти-Мордасти" читатель, более простой и народный, чем автор, а значит, более близкий к пушкинскому способу видения, благодарно видит лишь материал и на боковом зрении оставляет, прощая, назойливо лезущего рассказчика-автора. При внимательном рассмотрении он, оказывается, призван быть важнее самого материала. Он устроитель рассказа, создатель нравственности и благодетель персонажей: это он вытащил пьяную бабу из глубокой лужи (а сторож фыркнул и пошел прочь), он умилился безногим мальчиком (солгав нам по дороге довольно плохо прописанную жалость: "хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему"). Это он явился весь в подарках, но, главное,— он конечно же отказался от любовной благодарности женщины-матери (чем богата, тем хотела отдарить). Это место у меня сразу застряло: если ты проваленного носа забоялся, то хоть помяни про это. Так нет, проскочил, намекает, что и с носом все равно отказался бы: мы не такие. "Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь". Вот он, основной итог: как я все это воспринимаю! Жизнь людей лишь рамка, чтоб оттенить индивидуальность автора. Отсюда оценочные описания, никогда не вровень с жизнью, всегда с вынесенного уровня, чего обычно никогда не позволяла себе русская литература. Ее ткань могла содержать и автора (лучший пример — Гоголь), внесенного в жизнь или непроизвольно прочитываемого за текстом. Но никогда, кроме, пожалуй, Салтыкова-Щедрина, автор не вынимал себя из общего суда, им произносимого. У Горького же читаем непрерывно: "превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы", "эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту". Где уж тут пушкинское начало! Сравним хотя бы: "Мороз и солнце, день чудесный! Еще ты дремлешь..." Это летит само, без автора. Отношение к фольклору у Горького, в отличие от Пушкина, либо ханжеское (ханжество, соединенное с желанием все-таки представить соблазнительную картинку, у Горького всюду), либо неопределенно-брезгливое. Читаем: "... он запел хриплым альтовым голосом: Вот Орина на перине лежит... Послушав немного, я сказал: — Очень похабная песня " В конце рассказа, когда безносая поет свою главную фольклорную тему "Придут Страсти-Мордасти...", герой-автор успевает опять оценить: "четко выговаривая странные слова". Заметим, что ничего странного для русского уха в песенке нет.

Эта страница просмотрена 7387 раз(а).

В случае если Вы являетесь владельцем авторских прав на данную публикацию и не согласны с ее бесплатным размещением в Интернете, просьба сообщить об этом по адресу imwerden@gmail.com. Спасибо.